Echappée belle à Koufonissia: un art de vivre

Troublante par la beauté partout où le regard se pose, chaque parcelle de ce joyau préservé est une invitation irrésistible à la contemplation et à la décélération. Un retour aux essentiels où le corps se met au diapason d’une saisonnalité, d’un hédonisme à la grecque.

Située au cœur des petites Cyclades, l’archipel de Koufonissia n’est accessible que par la mer ce qui ravit l’imaginaire. Il regroupe trois îlots et couvre une superficie de 26 km2. D’abord Pano et son village chaulé de 400 habitants qui surplombe le petit port de pêche traditionnel où les bateaux accostent. Puis, Kato, bordé de sublimes plages accessibles en une poignée de minutes à bord de la petite embarcation du capitaine Prasinos, du petit matin jusqu'à tard dans la nuit. Et enfin, Kéros, inhabité et à la topographie montagneuse, classé au patrimoine archéologique national. Lors de fouilles, des centaines de statuettes du Cycladique Ancien y ont été découvertes. C’est de là que proviennent les célèbres flûtiste et harpiste, aujourd’hui exposés au Musée national d’Archéologie à Athènes, et qui ont notamment inspiré certaines œuvres de Brancusi.

Pour rejoindre les différentes plages de Pano, il suffit de longer à pied le littoral sinueux, les rocs nus et les piscines naturelles ou d’emprunter à vélo la route asphaltée qui traverse l’île en son centre jusqu’à la baie sauvage de Pori.

Au gré des jours, en sillonnant les lieux, on devient attentif aux variations impromptues des bleus et des verts, à la respiration de la mer, aux soupirs du Meltem, aux senteurs vespérales des fleurs sauvages qui se faufilent jusque dans la chambre. On se souvient d’ailleurs longtemps de la faible lumière de l’aube du premier matin et de la succession de sensations: le bruit des froissements de draps à la texture cotonneuse puis la montée de bonheur en ouvrant les rideaux en dentelle guipure, le grincement léger à l’ouverture des volets, l’air vivifiant qui souffle dans les cheveux. A l’horizon, l’îlot désert de Kéros, la mer Egée flirtant avec un ciel cannelle, le bêlement des moutons avalé par le rugissement sourd des vagues.

Très vite, l’âme prend le pli et se calque au rythme du quotidien insulaire, celui du chant du coq, des premières lueurs, des marées, des passages de ferries aux moteurs ronronnants, des sons de cloches ecclésiales et des salutations sonores, généreuses, qui rebondissent contre les murs blancs à chaque rencontre. Elle s’émeut des vibrations, des secondes de communion, des gestes brutes de bonté, de ceux qui nous élèvent et dans lesquels entre beaucoup de noblesse. Il suffit d’un rien, d’une main se nichant sur le cœur, un éclat passionnel traversant le regard. Du reste, on passe son temps à plonger. Dans la légèreté, l’insouciance, les livres par pile, les horizons brossés au pinceau, la mer et ses récits.

Ces terres sculptées par le vent des Cyclades depuis des millénaires, qui sentent le thym, le figuier et la lavande, semblent appartenir à ces beaux poèmes récités depuis toujours dans une stabilité miraculeuse. Immuablement. Les premiers du mois, les villageois se souhaitent un kalomina, un bon mois et des bouquets de fleurs sont accrochées aux portes d’entrée des maisons. Dans les ruelles villageoises, il y a toujours une occasion de partager, de s’entraider, de dialoguer. Aux croisements de routes, pas de panneaux ni de priorité, c’est un peu chacun son tour, à la bonne franquette, des grands signes de main et quelques nouvelles échangées à travers la fenêtre baissée. Au moment où l’ampoule du phare s’allume et dégage une impression de fête imminente, nos pas se dirigent vers la taverne de Nikolas. On traverse le village à pied, comme si on se rendait à un grand repas de famille. On passe à côté de l’église d’Agios Giorgios d’où s’échappent des effluves cuirés et fumées d’encens et des intonations graves, solennelles. Le long des maisons, sur les ficelles tendues, le linge qui a séché sous la chaleur écrasante de la journée et qui ne va pas tarder à être plié. Au bout de la ruelle nous parviennent les tonalités chantantes d’Eletheria, la mamie en tablier de l’épicerie, en train d’apostropher sa voisine. Au port, les pêcheurs, aux teints hâlés et coiffés de casquettes, rangent soigneusement leur nasse, cigarette à la bouche. Quelques chats allongés à l’ombre d’un arbre. Au loin, la silhouette du moulin à vent adoucie par la lumière caressante de la tombée du jour avant que les étoiles ne s’installent pour la nuit. Dans la superposition de tout ces petits détails, tels les aplats de couleurs d’une toile dont l’observation d’ensemble devient émouvante, on y devine des instants et des gestes intemporels.

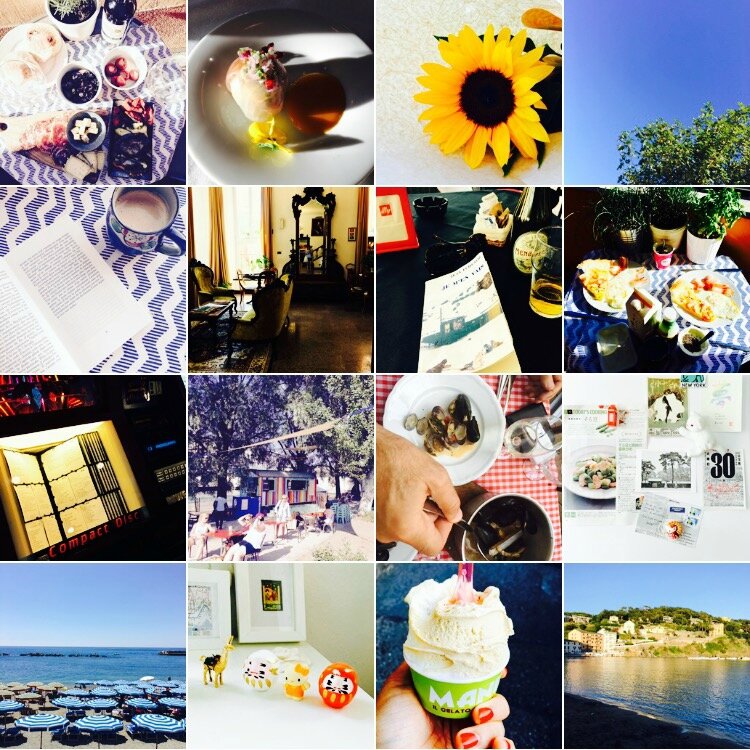

Arrivé à la taverne, on s’installe sur la belle terrasse avec vue sur la calanque. À peine arrivé, le serveur nous offre un verre de vin glacé avec un petit clin d’œil. Peu à peu, des matières premières à la fraîcheur minérale et cohérentes se déposent les unes après les autres sur la table couverte d’une nappe à carreaux désuète. La cuisine grecque est proche d’une rêverie marine et végétale. Les poulpes, pêchés sur le rivages après la sieste de l’après-midi, sont grillés sur les braises fumantes ou servis en salade. Herbes aromatiques, poissons à la chair fondante, légumes locaux, twistés par un filet d’huile d’olive extra-vierge et des notes citronnées, jouent sur l’équilibre des parfums. La dégustation des fromages aux belles déclinaisons de saveurs à base de lait de chèvre et de brebis, comme la fêta ou la graviera kritis, rappellent la beauté singulière du terroir. Aux travers des plats, on ressent une profonde gratitude pour les produits et le savoir-faire des métiers de bouche transmis dans son ensemble, de l’agriculteur au cuisinier, en passant par les multiples étapes qui interviennent entre les deux. La succession des mezzés - caviar d’aubergine, croquettes de courgette, tzatziki, purée de pois cassés, spanakopita tiède - est une célébration gustative, une mélodie constituée d’accords parfaits. Des goûts harmonieux qui ressourcent le corps et l’esprit d’une belle vitalité. Fabuleux.

Derrière la quiétude de ces instants capturés prenant place dans l’étirement de la soirée, il est également possible de percevoir le doux roulis de l’eau, le cliquetis d’un komboloï qui égrène discrètement le temps qui passe dans une régularité de métronome. Ici, tout semble être un laps de temps vaporeux dédié à la grâce, à un retrait silencieux au monde qui s’agite tout autour. Se rendre à Koufonissia, c’est déposer les armes, renouer avec la candeur, s’alléger l’esprit, sourire d’aise, se faire piquer en plein cœur par ces décors cinématographiques à perte de vue. Les heures se déclinent différemment, dénués de soubresauts et de précipitation, comme si c’était un peu dimanche tous les jours. Les petits chagrins ne savent même plus où s’accrocher, ils glissent avec la pluie le long des roches irrégulières et taillées par le vent avant de s’évanouir dans la mer à tout jamais. Ce sont des moments de félicité pour prendre de l’élan, pour nous réjouir des prochaines floraisons et des souvenirs à cueillir.